| 石狩川河口での遭遇 もうひとつの楽しみ方 |

流木オブジェ,夥しい木屑,招き猫,鶴の舞,台風の爪痕,巨大クラゲ,波の造形,流氷,乱舞,タールボール,貨物船座礁,造形2,魚箱,中海,熊,カタクチイワシ,砂に描かれた円弧,蓮の葉氷,異質な地層,雪玉遊び,つかの間の崖,巨大ふるい,されど水仙,ミニ砂嘴,難破船,波の花,流木盆栽,鎌首,ヘッド,定置網,雪紋,そろばん,ペリカン砂嘴,けあらし,雪庇,神居尻噴煙,謎の連鎖,立入禁止柵受難,原木丸太椅子,乗り捨てられた車,おしゃれキャットマリー,狐のトンネル,ヘリコプター搭乗,流木に大輪の白花,ついてくるなっ!,コラボ,ブロガー,落とし穴に嵌まる,水位カラー表示板,冬の東屋,啓蟄,盗掘,蜃気楼,根白,返り咲き参議院議員,凍てつく湿地帯,石狩川に嵌まった!,肝を冷やした!,砂取り,小洞燕,砂嘴先端2014,水制遺構,定点観察,旧知津狩川河口閉塞,漂着クジラ,イトヨ漁,ヘッド2,ヒト,矢臼場護岸遺構,ワンコ救出作戦,季節はずれの浮き輪,ガラスの浮き球,趣味の悪いモニュメント,ハマニンニクとソーセージ,賞味期限,謎の連鎖2,ホワイトアウト,危険!,くまモン,小洞燕2016,アカクラゲ,トンボの巣窟,導流堤フェンスの異変,再び賞味期限,再びハマニンニク,再びカタクチイワシ,雪に描かれた円弧,石狩川河口の碑,メロンパンナ,クルミ,セスナ,砂の芸,鰭脚類,カオス・アイス,湧き水,だるま太陽,流木動く,イエローフラッシュ,幻日,けあらし・その②,砂上を漂流す流木,流木・大遠泳,小洞燕2019,緑鳩,河口狭まる,御神渡り,蜃気楼・その②,砂嘴先端の4年,先端やや伸びる,拾得物,先端また凹む,老朽化著しい河口構造物,河口右岸の動き,市道灯台線 | もくじ |

2009.07.31 公開

2010.05.25 独立

2014.07.30 改編

2023.10.31 更新

ファイル(ページ)が肥大化しましたので,スリムに改編しました。

古い項目は10ヶずつサブファイル化して切り離します。

2014.07.31

そのほかに,独立した項目(サブファイル)として番外編も適宜追加します。

2014.08.09

石狩湾と石狩川とに挟まれて長く伸びた砂嘴の上,「はまなすの丘公園」。

花畔にこだわるHP作りを始めてから,しばしば訪れる。

はじめは砂丘に咲く可憐な花たちにデジカメを向けていた。

2008年の秋ころからGPSロガーをポケットに,可能な限り川と海の水際を歩く。

そのつど砂嘴の形が微妙に変わっていることに気づく。

形だけではない。波打ち際の表情も日々変化する。

自然の営みだけで構成された顔つき。

ヒトの作為によって無理強いされた顔つき。

歩いていて遭遇した,移ろいやすい浜辺の表情をビーチコーミングしてみることにした。2009.07.31

- 001 : 2008.07.26 流木のオブジェ

- 002 : 2009.04.19 打ち寄せられた木屑

- 003 : 2009.07.29 木彫りの招き猫

- 004 : 2009.09.14 鶴の舞

- 005 : 2009.10.10 台風18号の爪痕

- 006 : 2009.11.06 巨大クラゲ

- 007 : 2010.01.24 波の造形

- 008 : 2010.02.21 流氷

- 009 : 2010.03.18 乱舞

- 010 : 2010.03.25 タールボール改め泥の塊り

- 番外01 : 2010.03.25 貨物船座礁

- 011 : 2010.04.24 造形その2

- 012 : 2010.05.17 魚箱

- 013 : 2010.06.13 中海(砂浜の潮溜まり)

- 014 : 2010.07.31 木彫りのクマ

- 015 : 2010.09.13 カタクチイワシ

- 016 : 2010.11.23 砂に描かれた円弧

- 017 : 2011.01.24 蓮の葉氷

- 018 : 2010.12.21 異質な地層

- 019 : 2011.02.19 雪玉遊び

- 020 : 2011.04.26 つかの間の崖

- 021 : 2011.05.18 巨大ふるい

- 022 : 2011.05.19 されど水仙

- 023 : 2011.06.11 ミニ砂嘴誕生

- 024 : 2011.07.11 難破船発見

- 025 : 2011.07.11 真夏の波の花

- 026 : 2011.07.21 巧まずして…巨大流木盆栽

- 027 : 2011.09.08 鎌首

- 028 : 2011.07.15 マネキンヘッド

- 029 : 2011.10.20 定置網

- 030 : 2011.12.06 雪紋

- 031 : 2011.12.06 そろばん

- 032 : 2011.12.21 ペリカン砂嘴

- 033 : 2012.02.18 けあらし

- 034 : 2012.03.16 雪庇

- 035 : 2012.03.16 神居尻噴煙

- 036 : 2012.03.28 謎の連鎖

- 037 : 2012.04.21 立入禁止柵受難

- 038 : 2012.06.02 原木丸太椅子

- 039 : 2012.06.28 乗り捨てられた車

- 040 : 2012.08.03 おしゃれキャット マリー

- 041 : 2012.08.24 狐のトンネル

- 042 : 2012.09.23 ヘリコプター搭乗

- 043 : 2012.10.10 流木に大輪の白花

- 044 : 2012.12.13 ついてくるなっ!

- 045 : 2012.12.29 コラボ

- 046 : 2012.12.13 ブロガー

- 047 : 2013.01.21 落とし穴に嵌まる

- 048 : 2013.02.25 水位カラー表示板

- 049 : 2013.03.18 冬の東屋

- 050 : 2013.03.27 啓蟄

- 051 : 2013.05.09 盗掘

- 052 : 2013.06.11 蜃気楼

- 053 : 2013.07.04 根白

- 054 : 2013.07.13 返り咲き参議院議員

- 055 : 2013.12.18 凍てつく湿地帯

- 056 : 2014.02.24 石狩川に嵌まった!

- 057 : 2014.03.17 肝を冷やした!

- 058 : 2014.03.31 砂取り

- 059 : 2014.08.01 小洞燕

- 060 : 2014.08.27 水制遺構

- 番外02 : 2014.09.16 砂嘴先端2014

- 番外03 : 2014.10.27 定点観察 - 中道の突き当りの崖

- 061 : 2014.11.05 旧知津狩川河口閉塞

- 062 : 2015.01.14 漂着クジラ

- 063 : 2015.03.14 イトヨ漁

- 064 : 2015.04.01 マネキンヘッド・その2

- 065 : 2015.04.09 たまにはヒトも…

- 066 : 2015.08.02 矢臼場護岸遺構

- 067 : 2015.08.14 わんこ救出作戦

- 068 : 2015.10.10 季節はずれの浮き輪

- 069 : 2015.11.11 ガラスの浮き球ゲット

- 070 : 2015.12.20 趣味の悪いモニュメント

- 番外04 : 2015.05.16 砂嘴先端2015

- 071 : 2015.12.24 ハマニンニクとソーセージ ほか 賞味期限サンプル

- 071(附) : 2016.04.02 賞味期限にこだわるワケ

- 072 : 2016.01.23 謎の連鎖・その2

- 073 : 2016.02.25 ホワイトアウト

- 074 : 2016.03.22 危険です!

- 075 : 2016.03.22 くまモン参上

- 076 : 2016.05.19 小洞燕2016

- 077 : 2016.07.25 アカクラゲ

- 078 : 2016.07.25 トンボの巣窟

- 079 : 2016.08.27 導流堤フェンスの異変

- 080 : 2016.09.04 再び賞味期限サンプル

- 番外05 : 2016.08.26 砂嘴先端2016

- 081 : 2016.09.20 再び恐るべしハマニンニク

- 082 : 2016.09.30 再び哀しいカタクチイワシ

- 083 : 2016.11.30 雪に描かれた円弧

- 084 : 2016.12.20 石狩川河口の碑受難

- 085 : 2016.08.24 メロンパンナちゃん

- 086 : 2017.08.21 砂嘴先端に実生のクルミ

- 087 : 2017.10.07 セスナ不時着

- 088 : 2017.10.29 砂の芸

- 089 : 2018.03.04 鰭脚類

- 090 : 2018.03.05 カオス・アイス

- 番外06 : 2017.05.16 砂嘴先端2017

- 番外07 : 2017.07.30 石狩灯台改修

- 091 : 2018.03.24 こんなところに湧き水が?

- 092 : 2018.08.06 だるま太陽

- 093 : 2018.10.30 流木動く

- 094 : 2018.10.31 イエローフラッシュ

- 095 : 2018.12.03 幻日

- 096 : 2018.12.13 けあらし・その2

- 097 : 2019.05.13 砂上を漂流する流木

- 098 : 2019.06.18 流木・大遠泳

- 099 : 2019.07.09 小洞燕2019

- 100 : 2019.07.30 緑鳩

- 番外08 : 2018.07.11 砂嘴先端2018

- 101 : 2019.12.01 2019年秋,河口狭まる

- 102 : 2019.12.30 御神渡り

- 103 : 2020.01.21 蜃気楼・その2

- 104 : 2020.04.16 砂嘴先端4年の動き

- 105 : 2020.12.19 2020年秋冬,先端やや伸びる

- 106 : 2021.01.26 岸辺の拾得物

- 107 : 2021.03.18 2021年冬,先端また凹む

- 108 : 2021.05.03 老朽化著しい河口構造物

- 109 : 2021.06.17 2021年春,島・中海・そして

- 110 : 2021.12.07 河口右岸の動き

- 111 : 2021.12.17 市道灯台線・マウニの丘脇

- 112 : 2022.04.10 2022年春の砂嘴先端

- 113 : 2022.07.10 河口右岸の地形変化を対岸から観察する

- 114 : 2022.09.02 砂嘴先端の離れ小島

- 115 : 2022.11.30 浜崖が前進する予兆なのか?

- 116 : 2023.04.17 河口右岸の浸食続く

-

2019年秋,河口狭まる 2019.12.01 2019.12.14 更新

GPS軌跡図砂嘴の変化の各年ごとの年次レポートページは2018年をもって終了しました。

2019年以降は地形的になにかへんなことがあるつどこの遭遇ページに書き込むことにします。

早速そのトップバッターとして,2019年秋(9月)以降に現われた特徴的な動きについて記します。2019年春から秋までは,地形的にとても動きの少ない展開でした。

なにしろ例年ですと程度の差こそあれ先端の伸び出しが見られるものですが,2019年はそれがまったく見られませんでした。

伸び出した先端を可能な限りビチャビチャ歩いてGPSの記録を取ることを無上の楽しみとする私にはつまらない夏でした。

おそらく,石狩川によって運ばれてくる沿岸漂砂がことのほか少なかったからと思われます。

それが秋(9月)以降一変しました。

漂砂の堆積ではなく,波浪による浸食とそれに伴う堆積です。

とりわけ11月に入ってからのほぼ連日の強風と高波が作用したものでしょう。

先端は削られて押しつぶされ,削った土砂が川方向に運ばれて川幅を狭めるように堆積しました。

この動きそのものは,冬期の特徴的な傾向でとりわけへんな動きではありません。

けれど通常は250mほどある河口の川幅を150mほどにまで狭めたのは,私の記録では2016年3月以来です。

また私の定物観察の対象の流木Bも1ヶ月間で約20mほどずらされて倒されていました。

これからが冬本番。流木Bが倒されても持ち去られることのないようお願いしますネ。

2019.12.10

2020.01.07

(クリックして拡大)

01/071/7歩いてみると,地形はさらに変形していた。

雪も少なく穏やかな正月だったが,北西風が強く,海は12/31から1/6までずっと時化ていたようだ。

そのため川にせり出した部分は上流方向に押し曲げられた。

ただ,流木Bの位置はあまり変化がない。5mそこそこずれているが実際に動いたのかもしれないし,GPSの誤差の範囲内ともいえる。

2020.02.03

(クリックして拡大)

02/032/3 右岸でアザラシを載せた氷片が左岸近くを流れていくのを目撃。大急ぎで左岸に移動したのはいうまでもない(初めて告白)。

アザラシの姿は影も形もなかった(甘くはない)。

ついでだから先端を歩いた。

浸食はさらに進み,せり出した部分の形も一層変形していた。

そして砂上を漂流していた流木Bが消えていた。付近を随分探索したがついに見つからず。

上のGPS軌跡図で分かるように,1/7に流木Bがあった位置は2/3の汀線と重なる。

高波に呑み込まれたに違いない。川に引きずり込まれ,沖に流されてしまったのかもしれない。

砂嘴先端,悲惨 2020.03.02 2020.03.14 更新

GPS軌跡図2019年秋9月以降の砂嘴先端の動きを,ここまでは先端を削った土砂が移動して川幅を狭める動きとしてみてきた。

2020年2月になっても基本的にの動きは継続している。

ここでは先端の浸食・後退の烈しさに焦点を当ててみる。

Topics での速報の補足/追加という形になりますので,重複する記述もありますがご了承を。① 軌跡図から,2/3(紫)→2/16(赤)→2/25(橙)と,先端の汀線が後退していることが分かる。

2/25で,管理道路先端より左方では砂浜が広がり,春の堆積の始まりを予感させてもくれる。

② 過去(2009年以降)私が取得したデータの中で,ひょろっとした先端の突出は除いて砂嘴先端が最も肥大したと思われるのデータは2010/10/18(黄黄)であるが,その時と比べると200m以上砂嘴は短くなってしまった。

③ 2018/09/20時点の浜崖を黒線で示してある。先端に近い浜崖は2009年から2011年春にかけて激しい浸食を受けたが,その後は昨2019年秋までほぼ安定していた。

しかしここも,先端(b)の部分を大きく持っていかれた。b点は2/25では砂浜の波打際である。

④ さらに浜崖から先の砂地に大きく進出していた植生部分(その限界を水色水色で示す)はあらかた削り飛ばされてしまった。ここには大株のハマボウフウなどが密生していて海浜植物の宝庫でもあったのだが。いまはなんにもない。

⑤ 昨年までこの辺りには3本の赤旗(目印)が立っていた。管理道路の先端(a),浜崖の先端(b),植生限界の先端近く(c) である。しかしそれらはすべて波にさらわれ,現在1本も残っていない。

旗 最後に見かけた日 失われていた日 持ち去られた日(あくまでも推測) a 2020年 2/16 2/25 2/23 有義波高 4m超,最大風速 西北西13.2m/s b 2019年 10/29 11/17 11/14-17 有義波高 3.5m超,最大風速 西北西10.7m/s c 2019年 9/12 9/22 9/19 有義波高 2m超,最大風速 西北西8.2m/s

⑥ 2/25 旗a があったあたりがさらに浸食されて,その崖下で異質な地層(砂利層)を目撃⇒速報

砂丘の地層としてはかなり異質である砂利層は,かつて2010年にも中道先端の浜崖側面で遭遇した経験がある。

今回の砂利層は管理道路造成時に敷き詰められたものにほぼ間違いないだろう。

管理道路は,1969年に竣工した石狩灯台から河口までの観光道路跡と考えられるから,実に50年を越す年輪を誇る。

よく見ると砂利層は間に砂の層を挟んで3層ほどで構成されている。

砂利道の上に砂が堆積し,車輌の走行に支障が生じる都度砂利が敷き直されて改良された証しなのだろう。

なお,下の砂利層の画像は,軌跡図のp の方向で撮ったもので,ほぼ旗a が立っていたあたりである。

その後の砂利層 (2020.03.14 記)

2/25 に続いて,3,7,3/12 砂利層を眺めに行ってきた。

先に砂利層は3層ほどで構成されている,と書いた。

3/7 の時点で崖下に砂の堆積が進みつつありはっきりしないが,3層というのは怪しいかもしれない。

もっときちんと調べなければ…と思いつつ 3/12 に行ってみると,砂や流木の堆積が一層進み,一番上の(つまり一番新しい)砂利層(厚さ約25cm)の下のラインまで埋まってしまって,下の構造は見えなくなってしまった。残念。

崖の高さは40~50cmで,管理道路に容易に上り下り可能。

空中写真などで調べてみると,灯台から先端までの観光道路は竣工後浸食により方向転換のためと思われる楕円状の先端が失われ,途中も2ヶ所で付け替えを余儀なくされている。

これはいずれ”石狩の遺構”に追加し,独立したページを作らねばならない,と思っている。

それには目下,市民図書館がコロナ閉鎖されているのが辛いところだ。

砂嘴先端,揺り戻し 2020.03.12 2020.03.28 更新

GPS軌跡図

石狩河口水位砂嘴先端を浸食した砂で河口を狭める動きは,どうやら2月末でピークに達したようだ。

3月に入って徐々に春の動きに転ずる。

川の水勢が眠りから覚めるのだ。

河口を狭めていた砂を海へと押し出してもとの広さに戻そうとする。

(注) 石狩河口水位のグラフは,河口から約3km地点の石狩河口水位観測所でのデータ3/11 降雨と融雪による増水で河口水位は最大で95cmを記録。この日は低気圧による吸い上げ効果もあって潮位も上昇。それでも30cmそこそこだったから水位差は最大で60cm(距離約3km)を越えていた。

その結果,3/12 に行ってみると河口を狭めていた突起はほとんどが削り飛ばされていた。

持ち去られた土砂はそのまま沖合に流し出されたものと考えられる。

その後 3/17 にも歩いてみたが 3/12 とはさほど変化がなかった。

3/20 また融雪と降雨による増水傾向が見られるのでこれからの推移に注目したい。

なお直接関係はないが,GPS軌跡図に 1969年竣工の観光道路(一部)を記載しておいた。

これは1971年作成の国土基本図を Google Earth にオーバーレイすることにより得られたものである。

観光道路の多くの部分は現在の管理道路と重なっているが,浸食によりすっかり失われた部分,道路を付け直された部分などがあって,この50年間の苦闘を物語っている。

2020.03.26 のデータ追加

3/20 夜,河口水位は上昇して約80cmほどになる。しかし強い低気圧による吸い上げ効果もあり潮位も60mほどになっていたため水位差は20cmほど。3/11ほどの川の水勢はなかったようだ。

GPS軌跡図

石狩河口水位

2020.03.26

2020.03.26

砂利層が露出していた管理道路先端の崖の下にはさらに堆積が進み,ほとんど段差がなくなり,砂利層も確認できない。

崖の前の砂浜も20mほど伸びて広がった。

また,おそらく漁業者の手により,管理道路の先端に再び旗が立てられた。⇒Topics

その後管理道路先端 2020.05.03 2020.05.19 更新 写す角度が違って若干比較しにくいのだが,4月以降の管理道路の先端である。

2020.04.11

2020.04.22

2020.04.30

2020.05.08

2020.05.184/11ではほとんど段差なし。

その後また浸食傾向が強まり,4/22には再び崖となる。崖下は常時波にさらわれていて歩けない。

そして4/30では崖が大きく後退。管理道路部分の崖は,幅およそ4m,高さ80~90cm。

5/8 画像ではよく分からないが,崖の浸食はさらに進んでいる。一方崖下には砂が堆積。段差はかなり小さくなった。

5/18 この部分に関してはあまり変化がない。川には弁天丸が見える(Topics 参照)。

しかし画像のこの下,さらに先端では浸食されて崖下の歩行が危険。

通常なら4月に入ると川の勢いが増して先端形状は膨らむのだが,今年はむしろ浸食される傾向が強い。★ 4/30 崖下に下りて観察する。崖の側面を簡易なメジャーでざっと計ってみる。

海側からの先端

崖の側面A 10~15cm 表土 = 砂,あるいは植物の根,など。所によって厚さにばらつき B 約25cm 砂利。 C 約40cm 砂。 D 約10cm 砂利。下部は埋まっているのでもっと厚いだろう。

あくまでも仮設だが,この冬の少雪に起因するものなのかもしれない。

今年石狩川は3月に2度増水している("揺り戻し"の項参照)が,4月以降はほとんど増水が見られない。

つまり融雪がもたらす水勢が乏しいということなのだろう。

この時期大量に運ばれてくるはずの枯葉や木屑の堆積もまるで少ない。

5/8時点での木屑の様子。対して,昨年の5月初めはこんな案配。

管理道路先端の推移 2020.05.30 2020.05.30 更新 ”その後の管理道路先端”とはほぼ逆の角度から撮影した管理道路先端の定点観察画像。

浸食およびその後の堆積の様子がよく分かる。

4/25,29の画像では右上に砂地の突出が見られるが,5/7,29では浅瀬(河口テラス)が伸びているが水面上の砂地はない。

【花畔・網】ではごく一部を除いてほとんどすべてを私自身が撮影した画像で構成しています。

ただしこのセクションのみ,監視員のTさん撮影の画像を一部加工して利用させていただきました。

Tさん,どうもありがとうございます。

-

御神渡り (おみわたり) 2019.12.30 2022.03.12 更新 2019.12.30

御神渡りは,諏訪湖で有名である。北海道でも,屈斜路湖,塘路湖などで見られるという。

どちらにしても,厳寒期,湖沼で見られる現象かと思っていた。

しかし,石狩川河口近くでも発現することが確認された。

今回は長さ120mほど。規模は小さい。

水面の結氷,収縮,亀裂,膨張,再結氷などが繰り返されて裂け目の氷が盛り上がる現象と説明されている。

12月30日午後1時前後,干潮と高気圧下で石狩湾潮位はマイナス10cmほどまで下がる。

右岸河口の八幡町,第一号,第二号水制遺構を訪れる。

ちょうど謎の水制遺構が見られるあたり(氷に閉ざされてこの日は見られない)である。第一号水制のつけ根から北へほぼ一直線に120mほど伸びる氷塊の盛り上がり。

(a) 氷結した第一号水制の先端近くから川岸を望む。

(b) 川岸から対岸,石狩灯台方向を望む。

諏訪湖ですら,必ずしも毎年見られるわけではなく極めて稀少な現象に石狩川河口で遭遇できたことはとっても幸運。

個人的には今年は車がらみで情けない思いをしたこともあり,年の暮れ,それらを払拭する契機になりうるのではないかと・・・

2020.01.12

前日まで最低気温がマイナス10℃以下の寒い日が続いた。

この日あらためて御神渡りをなぞって歩き,実際のパターンを確認してみた。

また,帰路は川の中に張り出した結氷部分のフロント(最前線)を歩いてみた。

といってもその先は川なので下手すれば氷が割れて石狩川に嵌まりかねない。

さすがの私もかなり内側を恐る恐る歩いたことを白状する。

下の位置図で,赤線が御神渡り,黄線が結氷フロントである。

(結氷フロントは,川岸から最大で60mほどの距離)

画像は(a,b) が御神渡り,(c,d) が結氷フロント。

前回御神渡りはほぼ一直線と書いたが,実際には多少揺れながら伸びている。

ずっと亀裂が入っているのは,かなりの冷え込みにより氷が収縮して生じたひび割れなのだろう。

水位が上がるとここに川の水が浸み込んで凍り始め,同時に気温がやや上がることにより今度は逆に周囲の氷が膨張して亀裂の氷を盛り上げる・・・って感じだろうか?

2020.01.23

この日は午前0時から午後5時近くまでずっとプラスの気温。昼からはほとんど快晴。風も弱く暖かかった。

右岸からの夕陽を見に行く。

川面の氷もかなり緩んだようで,御神渡りは消滅していた。

御神渡りの見られた凹部の川岸は氷が解けて水面が露出。

氷の上にも一部水が浮き,怖ろしくて氷の上を歩く気分にはなれなかった。

御神渡りの上を歩こうとする場合,くれぐれも注意する必要があるということはいうまでもない。

2019.12.30

2020.01.231ヶ月前(12/30)とこの日(1/23)とをほぼ同じ視角で比較してみた。

1/23 御神渡りは消えている。

しかし厳しい寒さはこれからもぶり返すだろうから,再び御神渡りが現われるであろうことは想像に難くない。

その後 (2020.02.06 追記)

2020.01.27

2020.02.03御神渡りの再生を期待して,1/27,2/3 にも赴く。

どちらも冷え込みの厳しい日だったが御神渡りは不発だった。

1/27 は,1/23 とほぼ同じ位置に氷の亀裂が走り期待を抱かせてくれた。

が,2/3 にいたっては川面の氷がほとんど融解していたのだ。

愕然。

替わりに,対岸近くをアザラシを載せた氷片が流れて行った。

参考画像 (2020.02.07 追記)

2020.02.12 (1週間も遅れての 2020.02.19 記)

1/23 にはいったん消滅し,2/3 には川面の氷もほとんど解けていたのだが,この日(2/12),御神渡りが再現していた。

2/5 以降最低気温がマイナス9℃以下の日が7日連続,降雪も多かったことで再び形成されたものと思われる。

2/12 は前日までの寒さが幾分和らぎ,午前10時頃からずっとプラスの気温。風も弱く暖かかった。

位置図から分かるように今回の御神渡りは,1/12の結氷フロントとかなりの部分で重なるほど川岸から離れて(つまり川の中央寄りに)形成されていた。

(a) は,これまでとほぼ同じ視角で撮影したもので,御神渡りは左上部に僅かに写っているのみ。

(b) は,御神渡りの上に立ち下流方向を

(c) は,上流方向を見ている。

雪を被っているがなかなか立派な御神渡りである。

左岸でも御神渡り 2022.02.12 速報

石狩川河口での御神渡りといえば,これまで右岸のものばかり注目してきた。

しかし今回,川岸から川の中央に向かって広範囲に結氷した場合左岸でも見られることが分かった。

どちらかというと右岸の御神渡りはダイナミックで粗削りな形態であるのに対し,左岸の御神渡りはかなりナイーブなイメージで,気づかずに通り過ぎてしまうかもしれない。今回は接近して異なる2本の御神渡りが走っていた。

a

b(a) と (b) とは異なる御神渡りで,(a) の方がやや上流に位置する。見るからにこの氷は薄そうな気がして,しかも,割れてはまったらやや深そうなので,御神渡りに沿って歩いてGPS軌跡を採取する気にはならなかった。皆さんも御神渡りを見かけても決して無茶なことはしないように。昔は氷橋といって対岸まで氷の上を歩いて渡河したとはいうけれども。 (a) の手前側をややズームアップして撮った画像。亀裂に沿って氷の粒が両側から盛り上がっていることが判る。自然による繊細な造形美,といえるだろうか?

前回歩いたのは1/23。このときたまたま (b) とほぼ同じ角度で撮った画像。水面上に蓮の葉氷などがぷかぷか漂っている。

過去画像から (2022.03.12 記)

2010年から冬季も左岸砂嘴を歩き続けている。これまで河口左岸の川面の氷結で御神渡りを意識したことがなかったが,過去画像の中に御神渡りが写っているのではないかと思い,調べてみた。

残念ながら明瞭な御神渡りを見つけることはできなかったが,もしかしたらこれは?と思えるものや,御神渡りの生成過程にあるような画像もいくつか見つかったので掲示する。

-

蜃気楼・その2 2020.01.21 その1 はコチラ 2022.02.19 更新 蜃気楼・その1 (2013.06.11~2019.05.02) がやや肥大化したため,2020年の蜃気楼からを その2 として分離します。

2020.01.11 下位蜃気楼 厚田の海岸から石狩を望む

冬,よく晴れた寒い日,しばしば見られるのが下位蜃気楼。特徴的には対岸の”浮島”現象である。

厚田方面から石狩海岸を遠望すると出遭えるが肉眼ではやや難しいかもしれない。

この日(1/11)も最低気温がマイナス10℃以下と冷え込んでいた。

浮島も面白いが,見るポイントで石狩海岸の目標物の位置関係が微妙に変わって興味深い。

濃昼は,漁港の北防波堤の上から。

安瀬は,滝の沢トンネルの南坑口,濃昼山道駐車場近くから。

ここから見ると,石狩灯台と石狩河口橋とかほぼ同じ角度になり,ズームアップすると河口橋の2本の主塔の真ん中に灯台が位置する。

嶺泊は,舟揚場の北側消波ブロックのつけ根から。

河口橋は衛生センターと重なってその真後ろとなりすっかり隠れてしまっている。

去年(2019年)は,3/7に安瀬(滝の沢トンネルと太島内トンネルの間)から下位蜃気楼を確認している。

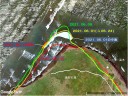

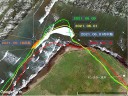

上位蜃気楼 2020年の石狩浜定番の観察ポイント図

全体図

拡大図X点は従来からの定番の観察ポイント。

海浜植物保護地区・河口地区南端線(車輌進入防止柵が設置されている)付近の浜崖上。

W点は今年(2020年)新たに設定した観察ポイント。

石狩樽川海岸線の SP-1600 地点から海岸へ進んだ先の浜崖上。

(昨年までの位置図はコチラを参照)

2020.04.30 上位蜃気楼 石狩浜定番の観察ポイントXから

2020.06.13 上位蜃気楼 石狩浜定番の観察ポイントWから

Wa 5/15 9:54 17℃ 東風から北西風に変わる Wb 5/29 10:18 20℃ 南東風から北風に変わる Wc 5/30 10:01 24℃ 東風から北西風に変わる Wd 5/31 10:33 24℃ 南東風から北東風に変わる We 6/01 10:38 25℃ 南東風が続く,しかしやや強過ぎ Wf 6/13 9:48 26℃ 東風から北西風に変わる Wg 6/23 13:51 25℃ 東風,遠景霞み気味 Wh 6/30 10:19 21℃ 南東風,やや強い

今年はなぜか頻繁にW点通い。(当然の都度X点にも立ち寄っているが) <観測ポイント図参照>

5/15は空気が澄んでいて積丹半島の峰々もくっきり。しかし,トド岩が水平線の向こうに隠れた通常の状態例。

5/29から4日間,好天で連日駆けつける。そして今日(6/13)も。

いずれも朝は南東(陸から海へ)の風。そのままだったら絶好の蜃気楼条件なのだが,意地の悪いもので9時か10時ころには決まって風向きが反転。(陸が暖められて上昇気流が発生,海からの風に変化する)

というわけで,ことごとく蜃気楼は見られなかった,と結論づけた。

が,6/6付け北海度新聞小樽版に”高島おばけ”の記事。(石狩版では6/9付け)

口惜しいから再度入念にチェックしてみると,5/29以後のすべてにトド岩を確認することができた。

しかしあまりにもみみっちいので,皆さんにお分かりいただけるかどうかややこころもとない。

6/13の画像のみトド岩を赤丸で囲んであるので各画像をそれと比較してみていただきたい。

2021年の上位蜃気楼 6月3日

a

b

c今年も4,5,6の3ヶ月,蜃気楼を見るためだけでも10数回石狩浜に足を運んだ。

出がけには南東の微風にもかかわらず,浜に着くとほとんど決まって北西風に変わっている。意地悪なものだ。

というわけでケチな蜃気楼ばかり。不作の年だった。

6/3 はこの夏最初の夏日で最高気温25.2℃。ほぼ終日南東の風。

小さくて不満足ながらもトド岩をはっきりと確認できる。a W点から 11:41 トド岩まで約26km b X点から 11:58 トド岩まで約28km c 河口右岸から 12:26 トド岩まで約30km

2021年の下位蜃気楼

a

b

c下位蜃気楼は,海水温(従ってそれに接する空気下層)が温かく,空気上層が冷たい発生する。

通常,(b,c) のように初冬の冷え込んだ日によく見られるが,初夏でも (a) では17,8℃で冷たい北西風が流れ込んだため見られたのだろう。

a 6/9 12:58 砂嘴先端近くからの石狩新港北防波堤。浮島現象。 b 11/3 12:05 道の駅「あいろーど厚田」からの積丹半島。浮島現象。 c 12/29 12:06 あそびーち北端からの石狩新港北防波堤。と,サーファーたち。

2022年の下位蜃気楼① 1月11日 9:54

a

b

cいずれも,あそびーち海水浴場管理事務所脇から雪を漕いでまっすぐに浜に出た波打ち際から望む。

風弱く波はほとんどなかったが,気温はマイナス7℃以下と冷え込み。

a 約5km先 北防波堤北灯台。防波堤が空中に浮かんで見えている。 b 約5km先 中央埠頭のLNGタンク群。海面上に見えるのは東埠頭ないし東防波堤。 c 約25km先 濃昼から送毛にかけての海岸線。

2022年の下位蜃気楼② 2月12日 石狩湾新港に出入りする貨物船

A_a (11:50)

A_b (11:59)

B_a (12:22)

B_b (12:29)

B_c (12:33)

B_d (12:44)12時ころの気温はマイナス6℃前後。南東の微風。べた凪。

紛れもなく下位蜃気楼条件のもと,石狩湾新港に出入りする貨物船の姿を追ってみた。

A 新港を出港し,遥かかなたの高島岬を背景として離れていく船。どう見ても,風船みたいにしか見えない。

B 新港に入港しようとしている貨物船。(a) 高島岬を見通す線あたりから接近,(b) 新港を出た貨物船とすれ違い,さらに (c) 異なるもう1隻の貨物船とも交差,(d) 新港に入港する。

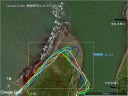

砂嘴先端4年の動き 2020.04.16 2020.08.09 更新

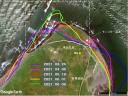

GPS軌跡図左図は4月時点での砂嘴先端の形状(汀線に沿って歩いて取得したGPS軌跡)で,

2017年以降今年(2020年)までの4年間について比較したものである。

幅についてはむしろやや広がる傾向が見られつつも,長さについては一年毎に衰退していることが一目瞭然である。

200m以上短くなっていることが分かる。先端の衰退傾向は2017年以前からずっとそうだったかというと必ずしもそうではない。

以前の地形は”河口砂嘴の地形変化-先端部の季節的変化”を参照していただきたい。

2017年よりもその前年の2016年の方がかなり短い。

2017年4月は,4月時点としては私が調査した範囲の中では一番長い部類に属する。

ということを踏まえて,今回の比較は2017年4月を起点とした。

もう忘れられているかもしれないが,その前年の2016年8月中旬以降北海道は連続して大きな台風に襲われ石狩川も各地で氾濫が発生した。

石狩川が運んできたおびただしい量の土砂が海に流出,沿岸の沖合いに膨大な漂砂を供給したものと思われる。

2016年秋から2017年春にかけての冬季,通常の冬季とは全く逆の夏パターンの地形変化が見られた。

先端方向や海側への堆積により地形の膨らみが見られ,それが2017年4月の形状につながったと考えられる。

台風によりいったん流出した沿岸漂砂が押し寄せての堆積によるものだろう。

2017年以降石狩川から流出する土砂による新たな沿岸漂砂の供給が減少していることから,冬季に浸食/後退する分を夏季の堆積で補填することが困難なサイクルが続いているのではないだろうか。

このあたりの考察については,さらに状況を見続けていく必要があるだろう。

2020.04.22 のデータ追加

2018年時点の浜崖の角 (a点) は浸食によりおよそ 30m 後退,角がなくなった。

GPS軌跡図4/22 現時点での浜崖の形状を軌跡図に追加。

同時に,2018年時点での浜崖の線色を変更。

北から

南から

b の領域では現在も浸食が進行中。

右の2枚の画像で分かるように,崖の直下まで波に晒されていて崖下を歩くのは危険。

たまたまこの日は風が強く波も荒かったのだけれど・・・

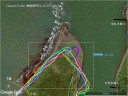

2020.06.23 のデータ追加 2020.06.29 記

GPS軌跡図通常のパターンだと,4月になると先端には砂が堆積し砂浜が北へ向かって拡大するのであるが,この春は4月以降も浸食の勢いが衰えない。

6/23の汀線調査結果(左図)では,4/11に比べ最大でおよそ40m砂嘴先端が後退していることが分かった。この時期としては,ほとんど考えられない現象である。実は6/20にも調査したのであるが,この日は北西風で海はかなりの荒れ模様。先端の崖下(汀線)の歩行は困難だった。

6/22以降時化はおさまり6/23は崖下の歩行もなんとか可能。汀線形状のデータを取ることができた。

そして6/22以来の凪は今日(6/29)まですっと1週間以上穏やかに継続。風向きも安定した南東風。

気象的にはまたとない堆積パターンなので,沖合いに十分な沿岸漂砂が浮遊しているならば先端にもようやく砂浜が回復するであろうことが期待される。

7月,先端海側でやや堆積局面か? 2020.07.29 記 2020.08.08 追記

7/3

7/17

7/28砂嘴先端海側がやや堆積局面に転じたことはTopicsで速報済み。 ここでの画像は,砂嘴の対岸(=石狩川右岸)の知津狩川左岸堤防上から砂嘴の先端を同じ角度で眺めたもの。

(7/3の画像は大ボケだけど,なんとか状況は分かる。7/17の画像には人物が写りこみ

7/3ではまだ波に洗われて堆積はまったく見られなかったが,7/17,28では明らかに砂浜が伸びていることが見て取れる。

とはいえ激しい波浪に晒されたら状況は一変する可能性もあるので予断は許されない。

8/6

8/7

8/9 (追加)堆積局面はマボロシだったのかもしれない

8/5から海はやや荒れ気味。8/6には早くも砂浜は後退。

8/7,台風4号崩れの低気圧が北海道を通過。午後から最大風速10m/sに及ぶ北西の強風による大時化。8/7の画像は午後2時過ぎのもの。すでに先端の砂浜は消失していた(7/3とほぼ変わらないレベル)。

こんな具合に出たり入ったりしながら,砂嘴先端の衰退はまだしばらく続くのだろうか・・・ (2020.08.08)

そして8/9,さらに追記。時化がおさまった後の状況。

8/14

8/22

8/31近頃この角度の写真ばかり。

自分で先端を歩いて確かめるのは月に2,3回。それ以上は辛くなっているのが正直なところ。一方対岸からではあまり歩かずに済む。

時々刻々の状況を知らせて頂いている監視員のTさん,ありがとうございます。砂嘴先端海側は,7月には堆積局面だったのに対し,8月は逆に浸食局面に転じた。先端の先にある流木と崖との間隔が明らかに広がるほどに崖が浸食され後退している。

一方この角度からでは定かではないが,画像のこちら側の崖下への堆積がやや強まっている,

2020年秋冬,先端やや伸びる 2020.12.19 2021.01.07 更新

A

BA図は,河口砂嘴の先端部分の全体図

B図は,A図で白色長方形で示した範囲の拡大図

GPS軌跡は,10/10,10/28,11/18,12/06の汀線軌跡で,ほぼ20日前後の間隔で記録している。

参考までに春4/11の汀線軌跡も併せて示してある。B図に示した象徴的な5つのエリアⒶ,Ⓑ,Ⓒ,Ⓓ,Ⓔについて見てみる。

Ⓐ 先端からやや離れた海に面したエリア。中道の突き当り・定点観察のT点から先端に向かって50~150mほどのあたり。

昨年秋以降先端が激しく浸食されたにもかかわらず,このあたりまでくるとほとんど平穏で,前浜も大きく広がっていたのだが,11月ころから汀線が浜崖に迫ってきてすでに一部浸食されつつある。

このあたりからT点にかけて今後予断を許さない。

Ⓑ 先端から150m以内の海側のエリア

昨年冬以降徐々に浜崖が浸食されて崩落。今年に入っても浸食が進み,砂丘上のハマボウフウなども大量に根こそぎさらわれた。

春ころ最も後退したが,夏以降汀線が徐々に前進,前浜も広がって安定。

Ⓒ 先端の中でも最も先端のエリア。いま現在注目しているエリアである。

隣接するⒷ,Ⓓとともに激しい浸食を受け続け10月の初めにはどうなることやらと思われたが,10月後半から動きが逆転。12/6の時点では10/10より70m近く先端が伸びてかつ膨らんでいる。

冬季に入ったこの時期としてはとても珍しい現象で,俄かには説明がつかない。

この動きが一過性に終わるのか,しばらく継続するのか,観察し続ける必要がある。

といっても,これから厳寒。年寄りが頑張り切れるかわからない。

Ⓓ 管理道路の突き当り近くのエリア。

浸食は浜崖下の草原化した後浜部分に止まらず,2/25にはとうとう管理道路の先端まで削られて砂利層が露出。その後もじわじわ浸食が続き,11月には最も後退して管理道路はおよそ40m短くなった。

Ⓒでの動きに連動してこれで踏みとどまれればいいのだが,やはり予断は許さない。

Ⓔ 河口部の川に面したエリア

昨年秋以降,先端を削った土砂が川側へ押し出されて川幅を狭めるように堆積する動きが続いた。

3月,融雪と降雨による川の増水によりせり出した部分がいったん削られたが,川の水勢はその後は一貫して弱いままで,夏以降も再び対岸方向への堆積は続いている。

この項,未完。

ちかごろ集中力がすぐに途切れてしまうのです。

山のようにある画像を用いて記事を補完しようと思うのですが,思うだけで作業は捗りません。

2020.12.23 のデータ追加 2020.12.27 記

C

D12/23 の汀線軌跡を追加。

C図は全体図

D図は拡大図

12/23時点でのモンスター流木位置も合わせて示してある。歩いた前日の12/22まで10日間ほど連日海は荒れた。せっかくの先端の膨らみも潰えたかに思われた。

だが行ってみると,膨らみはさらに肥大していた。

見ただけでは分からなかったが,GPS軌跡から膨らみは右側,つまり川側へと強く押されつつも大きくなっていることが分かる。そして,モンスター流木のある凹部には川から流されてきた氷がひしめいていた。

2021.01.02 のデータ追加 2021.01.07 記

E

F2021/1/2 の汀線軌跡を追加。

E図は全体図

F図は拡大図

追加エリア

Ⓑ’ Ⓑよりさらに先端よりの海側のエリアⒷ’ ここでは冬季特有の北西方向から押される形での浸食が進んでいる。

浸食画像 Ⓐ,Ⓑ’

Ⓓ 前回(12/23)流氷がひしめいていいた凹部が大きく陸地化し前浜が肥大していた。

おそらく流氷とともに海水が凍結し,その外縁部に砂が堆積したものだろう。

現在は一面雪に覆われて分からないが,雪が解けたら中心部はそれなりの水深の中海状態となって現れる可能性が大きい。

管理道路の行き止まり近くからモンスター流木方向を見た画像で危険!と記したあたりなどは,海水が滲み出していてハマったらコワい。

モンスター流木は現状では汀線から50mほども内陸になり,当分ここに根を下ろし続けることになりそうだ。岸辺の拾得物 2021.01.26 2022.1124 更新 私はもっぱら汀線(波打際)に沿って歩きます。ビーチコーミングのつもりはありません。

どちらかというと,波打際ではおタカラはあまり見つからないからです。

でもときには掘り出しのにも出くわします。

瓢箪マラカス

a

b

c”つる首”といわれる種類の瓢箪で,長さ30cm強。

完全に乾燥して,振ると中のタネがカラカラと鳴る。

前線停滞のため大雨で,砂嘴先端に大きな中海ができた(b)。

その中海の縁に転がっていたのがコレ(a)。

ほかにもこんなのもあったけどさすがに拾得はコワくて断念した(c)。

拾得日 : 2011.09..08

岡﨑式単床プロック

拾得日 : 2017.10.24

速報 Topics

ガラスの大浮玉

拾得日 : 2019.02.18

速報 Topics

アオイガイ

拾得日 : 2020.09.07

速報 Topics

椰子の実

拾得日 : 2020.12.23

速報 Topics

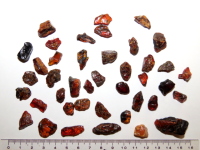

瑪瑙 (メノウ) そもそも宝石などというものには無縁な私。だから押琴海岸にはメノウなるものが転がっているなどといわれると,浜辺に転がっている小石のすべてがメノウに見えてくる。幸か不幸か押琴海岸は年中しきりに彷徨う。冬には群来を求めて,春から秋にはショウドウツバメとアオバトを追い求めて。だがしかし彼らはそうたやすくは現れない。畢竟退屈しのぎに石っころ探しに明け暮れる。

瑪瑙は二酸化ケイ素(SiO2)の結晶である石英を主成分とする光の透過性のある(半透明)鉱物で,かつ”馬の脳”と書かれるごとく妖しげな縞模様がある天然石とされる。日本で産するものは,無色,乳白色,そしてオレンジ色系のものが多いらしい。模様がなければ”玉髄”といわれる。

なんかメンドくさいので左の画像のどれだけが”瑪瑙”と鑑定されるのか分からないけど,自分では全部”瑪瑙”だと思って喜んでいる。

拾得日 : 2021?~2022

琥珀 (コハク)

a虎が死んだあと石になったとされる琥珀は,松やになどの天然樹脂の化石で,鉱物並みに硬くて半透明。飴色ないし黄金色の色合いはウイスキーの色にもなぞらえられる。

三笠周辺も琥珀の産地として有名らしいが,要するにかつての石狩炭田。石炭の山には松やになどの化石があってもなんら不思議ではないので,石狩川を流れ下って石狩河口の浜辺に転がっている琥珀が見つかるというのもうなづける。

琥珀の比重は1.04~1.10とのことで真水には沈む。飽和食塩水はおよそ1.11。だから琥珀は飽和食塩水には浮くことになり,沈むプラスチック(紛らわしい合成樹脂)との判別が可能という。で,私も常時飽和食塩水を用意しているものの,不純物混じりの琥珀は重たくなって沈むこともあり得るのでこの手法も万能ではない。

拾得日 : 2021~2022

速報 Topics

速報 Topics2021年冬,先端また凹む 2021.03.18 2021.04.12 更新

A

BA図は,河口砂嘴の先端部分の全体図

B図は,A図で白色長方形で示した範囲の拡大図

GPS軌跡は,1/2,1/21,2/11,2/20,3/9 の汀線軌跡。

参考までに2020年春4/11の汀線軌跡も併せて示してある。2020年秋以降,砂嘴先端は次第に伸びる傾向にあった。

しかし年が明け2021年1月になると,せっかく膨らんだ先端は再び圧し潰される局面を迎える。

1月には汀線から4,50m内側に根を下ろしてちょっとやそっとの波には安泰であったモンスター流木が,3月には再び波打ち際。対岸から望んだ Topics 3/16版 の図(b)でよく分かる。

なお,2/20,3/9 の両日は波が荒く崖の崩落が進行中だったので崖下の歩行はできなかった。その部分を拡大図中に,A,Bで示した。

3/9の軌跡では,圧し潰された分,左右,つまり海側,川側に拡がっている。川側への拡がりは春以降川の増水による流勢によっては削られる可能性が大きい。

Google Earth の空中写真に捉えられた波のパターンから類推される海面下の浅瀬(河口テラス)の伸びる方向を全体図に示した。これは常時安定しているものではなく,川や海の勢いによって変動するものであるが,平穏な状況にあれば河口テラスはこれに類似したパターンを持つものと考えられる。過去年で砂嘴先端が突出するケースが何度か見られたが,通常は海面下にあるはずの河口テラスが堆積により一部陸化したものだろう。

3/9の海側への拡がりが河口テラスの陸化の始まりであることを期待したい。

拡大図で,1/2,1/21の軌跡が川に面した右側で切れているのは,海沿いを歩いてきてここで引き返したからである。

先端が圧し潰される浸食はさらに進み,モンスター流木は波打際から10m近くも離れた海中に。2021.03.24 のデータ追加 2021.04.01 記

一方,河口テラスへの堆積による陸化と考えられる海側への拡がりが継続している。

視点を変えて,全体図にある来札水制工の付け根近くの定点から砂嘴先端を観察した画像を次に示す。

先端に立つ2本の旗との位置関係で眺めてみて欲しい。

2/15 にはこの部分での浸食はまだ認められない。

3/5 には右(海)側からの浸食が始まり一部は崖となっている。モンスター流木は砂の堆積と積雪により上部が僅かに現れている程度。

3/16 には浸食によりほとんどが崖化。モンスター流木は崖の下。

3/27 にはモンスター流木の後ろの崖はさらに切り立って高くなり,一方右側の崖は崩された結果平坦になっている。

2021.04.03 追補

C'

D'対岸の観察ポイント(来札水制工の付け根近く)と,2本の旗をGoogle Earth画像中に示す。観察ポイントは図中からはみ出してしまったが・・・

浸食されて変形する砂嘴先端をいかなる位置関係で眺めた画像であるかが分かるだろう。

2021.04.06 のデータ追加 2021.04.08 記 Topics 2021.04.06版 参照

E

F4/6 の汀線軌跡を追加。

E図は全体図

F図は拡大図

この日も風が強く閉口したが,風向きは南東だったため川は荒れていても海は穏やか。2,3月歩けなかった崖下もようやく歩くことができた。

a

b先端は砂の堆積により突起状に伸び出し,入江ができた。

(a) 左側が砂嘴本体,右側が伸び出た突起。

挟まれた入江の開口部近くにモンスター流木が頑張る。

(b) 対岸・来札水制工の付け根近くの定点から。

画像左側に突起の伸び出しと,砂嘴本体に挟まれた入江の存在がなんとか確認できる。それともに,冬季の海からの圧力で川側へと川幅を狭めるようにせり出していた部分が一気に消失した(F図)。

融雪期特有の増水による川の流勢により削り飛ばされてしまったものと考えられる。

それは,河口砂嘴の地形変化における春一番のエポックともいえるわけで,冬の季節はこれにて終了,ということになる。

終了といっておきながら,その後の変化 2021.04.12 記 調べてみると,画像撮影時の潮位は4/6に比べて4/10,11ではおよそ20cm下がっている。しかしそれを勘案しても先端部の堆積が進んでいることは間違いないだろう。

c (4/10)

d (4/11)いきなり変わるから放っておけない。

(c) 4/10 モンスター流木が砂上に移動。ではなくて,入江がすっかり埋まって陸化してしまった。

(d) 4/11 再び対岸の定点から望む。

4/6には流木の左に位置していた突起と入江は,流木の右に位置していることがわかる。

[おことわり] (c) は,監視員のTさん撮影の画像を一部加工して利用させていただきました。老朽化著しい河口構造物 2021.05.03 2021.05.10 更新 石狩川河口右岸にはかなり巨大な,そして現在でも曲がりなりにも機能を果たしていると思われる現役構造物がいくつか存在する。

河口導流堤と,来札および中村水制工である。

それぞれに完成後50年が経過,とくにこの数年で老朽化が進み損壊が目立つ。

およそ10年ほど前の姿と現状を見比べてみる。

■河口導流堤

2010.05.29

2010.06.07

2010.06.07立入禁止もなんのその(他人のことはいえないが),かつては多くの釣り人たちが導流堤のかなり先まで平気で歩いて行っていたものだ。

いまではいたるところに亀裂,断裂が生じていてとても危ない。水鳥たちの楽園である。

2021.05.10

2010年,2021年,それぞれの一番左の画像を,導流堤の全体像が分かるものに差し替えた。

2010年では立入禁止のフェンスがあったのだが,今は倒れたままだ。

2021.05.06

2021.04.15

2021.04.15

■来札水制工

2011.04.18

2011.06.15

2011.06.15かつては水制工の基部に立入禁止柵が設けられていた。とっくにそんなものはない。

打ち込まれた直径50cmの鋼管杭の頭を縦横に固定している鋼桁が,この春(2021年)先端部近くで大きく剥ぎ取られてしまった。

冬,2/15に雪を漕いで訪れた時,水制工は巨大な氷塊にのしかかられていた(a,b)のだが,無縁とはいえないだろう。

2021.04.24

2021.04.24

2021.03.16

■中村水制工

2021年春,島・中海・そして… 2021.06.17 2021.06.17 更新

B

CB図は,2021年冬のB図と縮尺,サイズを合わせた。

GPS軌跡は,3/24,4/6,5/18,6/1,6/9 の汀線軌跡。

C図は,B図で一点鎖線の長方形で囲んだ範囲の拡大図。

5/18の島,6/1の中海,6/9の中海消失までの変化を示す。4月に入って堆積が進んで砂浜が広がり一時モンスター流木を陸地に取り込んだが,5月以降モンスター流木はほとんど海の中に戻る。

一方4/24には砂嘴本体からやや離れて,河口テラス上に島が確認された。

2021.06.01/06.09 島がつながり,中海ができて,消えた。

5月末には砂嘴が海側に膨らんで島を取り込み,間に中海ができた。

私自身が歩いて確認したのは6/1と6/9であるが,5/25の時点ですでに中海ができていたことが分かった。

そして中海が消えた後の6/12の画像には,砂嘴からさらに離れて小さな島ができていたことが確認できる。

今後砂嘴がのびていきこの小島まで取り込んでしまうことが予想されるが,その展開を追いたい。

もっと早くこの項目を表示したかったのだが,とにかく作業がトロ臭くなってしまった。申し訳ない。

[おことわり] 5/25,6/12 の画像は,監視員のTさん撮影の画像を一部加工して利用させていただきました。

河口右岸の動き 2021.12.07 関連ページ 2022.04.13 更新 今年は4/15に初めて右岸の河口先端を歩き,砂丘が激しく浸食されている光景を目の当たりにした。

かつて波浪観測のため砂丘の最も高所に設置されていたと考えられる観測所の遺構の基礎コンクリートが,崩落した砂丘の崖下に無残に転がっていた。

この件についてはかつて,いずれ別のページで詳述したいと書いたものの,寄る年波には抗えず,ずるずると月日は流れ行くばかりである。

とっかかりの切り口がなかなかつかめない。しかたがないので,まずは Google Earth の過去画像からご覧いただくことにする。

画像中に挿入したコメントはすべて私の書き込みである。

”導流堤への道路”はあくまでも2021.07.19時点での道路をなぞったもので,他の年ではルートが異なることもある。

5番目の画像が現時点での Google Earth の背景画像である。

最後の6番目の画像には,12/3に歩いた軌跡を,汀線を黄線で,現存する砂丘の海側の崖上線を緑線で上書きしたもの。

2009年から始めていることにはとりたてて深いわけがあるわけではない。たまたまこの年の5/10,私が初めて導流堤までをひとりで徘徊し,うーむむむ,こんな具合になっているのかと,認識を新たにしたからなのかもしれない。

さらにあらためて見直してみると,2009.05.10には砂浜の中に根差していた第一突堤,2021.12.03には沖合い遥か。

といった按配で,この項目がようやくスタートを切ることができたものの,今日はこれでお仕舞い。疲れた。

この12年間の推移をじっくりと見ていただければ,私の余計なコメントなど要らないのかも。

(2021.12.07)

2022.04.12 のデータ追加 2022.04.13 記

2022.04.12あらかた雪が消え,沼化していた湿地の水も引いて歩けるようになった4/8,4/12,知津狩川河口右岸から導流堤付け根の第二突堤までの間の汀線と浜崖を調査した。

この部分については昨年12月以降浸食されていないことが分かった。昨年12/3と,今回4/12とでは崖上のラインはほとんど変化していない(歩き方の違いによる誤差の範囲内)。

一方汀線についてはかなり堆積が進み,10m近く砂浜が広がったことが分かった。とりわけ第二突堤近くでは昨年12/3には大きく抉られていたのに対し今回は40m近く浜が前進していた。

a - 2021.12.03

b - 2022.04.12さて肝心の波浪観測所跡の遺構(コンクリート基礎)について,左図は横から眺めた比較である。

昨年12/3にはほとんど浸食直後で遺構の多くが水際に散在して見られた(詳しくはこちら)。

今回見られたのはほんのごく一部。おそらく堆積による砂浜の拡大により埋もれてしまったと思われる。いずれまた浸食されて砂が大量に持ち去られると露出するに違いない。しばらくは目を離せない。

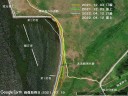

市道灯台線・マウニの丘脇 2021.12.17 2022.03.02 更新 市道灯台線はマウニの丘脇で最も海岸に近接する。

市道と浜崖間の距離は,Google Earth 画像によると2009年当時では20mほどもあってよもや市道が危ないなどとは考えられなかった。

しかしその後浜崖の浸食はじわじわ進み,現時点(2021年末)ではもはや2mあるかなしかの風前の灯状態。

浸食が市道まで達したらおそらく通行不能となり,ここが通れなくなると影響は計り知れないほど大きい。

【花畔・網】で灯台線の危機に初めて触れたのは2018年の2月。この年1月以降の浸食で市道・浜崖間の距離は10mを大きく割り込み黙っていられなくなった。

以降,浸食が進む都度警鐘を鳴らし続けている。(以下の表参照)

◆ 浜崖後退の推移関連する Topics のページ a 2018年 02.09版 市道灯台線がアブナクなった b 02.10版 続・市道灯台線がアブナクなった・GPS軌跡編 c 2019年 12.17版 市道灯台線(マウニの丘脇),いよいよ風前の灯火 d 2020年 12.13版 市道灯台線(マウニの丘脇)の現況 e 2021年 01.05a版 市道灯台線(マウニの丘脇),真面目に危ない f 02.20版 T点と灯台線の明暗 g 12.15版 ゴミを置いていく時化とさらっていく時化 h 2022年 02.27版 大時化の後でもとりあえず安泰

河口右岸の動き の項に続いて,ここでも Google Earth の過去画像をまず利用させていただくことにする。

浜崖の変遷左図は,現在のGoogle Earth 背景画像(2021.07.19取得)の上に,過去画像

2020.06.13,2018.09.20,2016.09.27,2014.10.07,2009.05.21

から得られた浜崖のラインを重ね描きしたものである。

その際,2020.06.13の浜崖ラインを白線で描き,これを基準として順次各年度で浜崖位置の異なる部分のみを書き加えてある。・ 2021年の浜崖ラインは,基準とした2020年とは図の赤線部分でのみ,長さ約15mにわたって僅かに後退している。これは,2020年の年末に浸食されたものである。(表-d,e) これ以降の浸食は確認されていない。

・ 2018年から2020年にかけての変化はマウニの丘脇では長さ80mに及ぶが,これは主として2019年の11~12月にかけての浸食によるものが大きい。(表-c)

・ 2018年1月,マウニの丘脇への浸食強まる。(表-a,b)

・ 2009年から2014年にかけて,マウニの丘脇もともかく,あそびーちに向けて大きく浸食・後退が進んでいたことが分かる。それは私の観察守備範囲の河口地区南端線以北から砂嘴先端にかけても砂丘浸食が激しかったことからも容易に頷ける。

◆ 最近の汀線の動き (2021.12.18)

汀線の動き-A左図Aは今月(2021年12月)に入って汀線を歩いたGPS軌跡である。

歩いた日付は,8日,12日,14日。

赤線は,Google Earth の現在の背景画像から得られる浜崖ライン。

Ⓐ の白線部分は,市道と浜崖が接近する危機部分で,およそ50m。この数年の観察では,このあたりで浜崖が浸食されるのは決まって11月以降の冬期間である。

通常砂浜の海岸線(汀線)は一般的に凹凸を波状に繰り返す。

その形状は必ずしも固定されてはいないが,短期的には一定の傾向を持つ。

浜崖が浸食されるのは,海岸線が陸に向かって強く凹になった部分であるのは当たり前のことである。

それ故大時化で烈しい波浪が発生した場合どのあたりが危ないかを予測する方法として,海岸線の凹凸を見ている。

上の図で分かるように,凹部が危機部分に迫ってきて,しかも浜崖までの距離も狭まりつつあることが分かる。

これははっきりいって嫌~な傾向ではあるが,浜崖との距離はまだ15m以上あるので大丈夫かもしれない。

一般論としてここまできたら,たとえば今年とか来年とかではないかもしれないが,早晩市道に達するまで浜崖が浸食・後退するであろうことは疑いない。

市道が海岸近くでも強固な岩盤上に造られているのなら問題はないのだろうが,実態は砂上の楼閣である。

市の担当部局では”経年変化を見ている”とのことだったが,それだけで,漫然と手をこまねいていていいのだろうか。

壊れたら壊れたで仕方ないべさ,ということなら別だが,何か手を打たなければならないのでは。。。

汀線の動き-B(2021.12.20)

一昨日(12/18)の石狩湾大時化の後,昨日(12/19)歩いて汀線のGPS軌跡を取って上のA図に描き加えたのが左のB図である。(Topics参照)

・凹凸の振幅が大きくなっている。

・凹部がますます浜崖に近づく傾向がある。

など,嫌な傾向が強まりつつあることが気になる。

一方,それでも最凹部と浜崖との間には15mほどの距離が保たれているのが目下の救いだ。ここで注意すべきは,GPS軌跡を取った時間帯での石狩湾の潮位の違いである。

右表は各日の歩いた時間帯での石狩新港潮位である。値は観測基準面からの高さ。

海辺の浜の勾配が必ずしも正確に分からないが,潮位10cmの違いで汀線位置は1~2m動くのではないだろうか。潮位が高まるほど当然汀線は浜崖に近づく。

といったことも勘案して汀線の動きを推し量る必要がある。12/8 13:30頃 -10cm 12/12 13:00頃 +20cm 12/14 13:30頃 +15cm 12/19 10:20頃 +10cm おおよその石狩新港潮位

汀線の動き-C(2022.01.17)

B図では嫌な傾向が強まりつつあるように思えた。しかし予感とは裏腹に,その後の汀線の動きはなぜか分からないがよい方向に転じた(C図)。凹凸の振幅が減じて,1/11の時点ではほとんど平坦化。冬期間この傾向が続けば市道と浜崖が接近する危機部分も安泰と思われる。右表は12/29と1/11の歩いた時間帯での石狩新港潮位である。どちらも比較的低潮位の標準的な値である。

一方この後強い低気圧による嵐のため,1/12には+80cmもの高潮位が記録された。やや心配になり嵐のおさまった1/16(12:30頃)に確認したところ,1/11の汀線とほとんど変化はなかった。12/29 12:00頃 +10cm 1/11 10:00頃 +10cm おおよその石狩新港潮位

汀線の動き-D(2022.03.02)

D図では,今年 1/16,2/12,2/27 での汀線のGPS軌跡を示した。

参考のために,最近ではもっとも汀線が浜崖に接近した昨年12/19の軌跡も合わせて示してある。

見てわかるように,12/19の汀線軌跡は大きく波を打っているのに対し,今年の軌跡はいずれも平坦である。平坦ではありながらも,汀線が次第に浜崖方向に迫りつつある(=前浜が狭まる)傾向がやや気になる。Google earth 上で計測してこの約40日間で 10~15m ほど狭まっている。

一方歩いた時間帯での石狩湾新港潮位を調べたのが右表である。潮位は潮汐と気圧に影響されるが,歩いた時間帯での潮位が高ければ前浜が狭まるのは必然なので差し当たり危機状況は回避されているものと思われる。

とはいえ2/21には潮位70cmにも達していたから,浜崖の真下近くまで波が押し寄せていたことは間違いない。1/16 12:30頃 0cm 2/12 13:00頃 +10cm 2/27 13:00頃 +30cm おおよその石狩新港潮位 2022年春の砂嘴先端 2022.04.10 2022.05.04 更新

浜崖の推移図4/10,砂嘴先端を歩き,汀線と浜崖の軌跡を得た。

汀線は,いつものようにできる限り水際を歩いた軌跡である。

浜崖については中道の突き当りのT点から先端方向へ向けて浜崖上を歩いて得られた軌跡である。

ただし,海沿いの部分は浜崖が明瞭であるが,先端に近づくにつれ浜崖が低くなる。低いなりに崖の形状を保っている部分もあるが,波に洗われてほとんど平坦化している部分もある。こうしたところでは,植生域(主としてハマニンニク)の限界を見定めて歩くことにした。砂嘴先端部は2020年明けたころから長い間継続的に浸食にさらされた。(”2019年秋,河口狭まる”の項参照)

その後2021年そして今年も小刻みな一進一退を繰り返しつつ浸食され続けている。

ここでは,浜崖軌跡の推移図からここ数年の浸食の度合いを確かめてみることにする。

2018.09.20の浜崖~海沿いの浜崖は近年継続してあちらこちらが浸食されて後退しているが,先端部に関しては浜崖の先に広く植生域が進出し,しかも2020年以降の浸食が始まる前なので,このラインが2000年10月の大規模浸食によって後退したラインと考えてあながち間違いではないだろう。

2021.06.09の浜崖~管理道路は浸食により2018年より約50m後退。

2022.04.10の浜崖~管理道路は浸食により2018年より約80m後退。

なお,2018年時点での管理道路のほかに,1971年時点での観光道路も合わせて記入した。観光道路が河口まで竣工したのは1969年6月。この図は1971年作成の国土基本図をオーバーレイしたものである。

先端の方向転換用ループは2000年以前に海中に水没したと考えられる。また現在の管理道路は観光道路跡を利用したものだが,より川岸近くに造成された最初の観光道路は石狩川に浸食されそうになり現在の管理道路位置につけ直されたものである。

また,点a,bは旗の位置。点cはかつてモンスター流木が頑張っていた位置であるが,波に持ち去られてすでにない。

4/10の浜崖軌跡と汀線軌跡との間隔が点bから下方にかけてかなり狭まっていることが分かるが,実際にこの近辺が現在浸食に晒されている。逆に中道の突き当り近辺では大幅に前浜が広がっている。

◆ ガスの集団移動 (2022.05.04 記)

形状の推移図4/10の後,4/29にも先端を歩き,汀線の軌跡を得た。

浜崖の浸食はとりあえず小康状態で浜崖ラインには変化がない。左図のⒸが最近浸食された部分である。

一方汀線については40~50mほど膨らむところは膨らみ,削られるところは削られ,先端形状がかなり変化している。何度も書いてきたことだが,融雪期(あるいは大雨の後など)石狩川の水位が上昇すると上流から運ばれてきた大量の枯葉,枯れ枝などが河口波打際に堆積する。地元の一部の人たちの間では”ガス”とも呼ばれる。ゴミのようで見かけは悪いが,植物由来のまさしく自然が織りなす春の風物詩である。

軽い素材なので波に弄ばれながらさまざまな形状に姿を変えながら時に集団移動する。上の図で分かるように,4/10には砂嘴先端のどちらかといえば川側に堆積していたⒶガスなのだが,4/29には海側に移動していたⒷ。同時に,Ⓒの浜崖浸食部分も前浜が大きく前進して危機状態を脱していた。

やがてガスたちも波に持ち去らわれ,あるいは砂に埋もれて姿を消すことになる。この形状は決して長続きはしない。

◆ 取り残されたガス山の行方 (2022.05.29 記)

ガス山位置図

4/29

5/4

5/10

5/23

5/28上の画像のうち,5/4,5/28の画像は監視員の竹田氏から提供を受けたものにトリミングなどの加工を施しました。

ありがとうございます。(5/29の画像もです)今春は珍奇な現象が生じた。比較的ガスの量も多かった。4/29に行ってみると,汀線から20mほど内陸の砂浜の上に,高さ150cmほどもあるガスの小山がふたつ取り残されていた。永いこと砂嘴先端を徘徊していて,こんな姿を見たのは記憶にない。位置図で分かるように,4/10の段階ではガス山の位置は遥かに海の中である。その後前項に書いたようにガスが川側から海側へと大量に集団移動し,堆積が出入りする過程で取り残されたのだろう。

5/4には汀線が後退してガス山は波打際すれすれに。おそらくその状況で小山のひとつが崩され波に持ち去られたのだろう。

5/10には再び汀線が前進。ガス山はしっかりと砂の上に残っていたがひとつしかなく,高さも低くなっていた。

そして5/23,ガス山は波打際すれすれに。風前の灯火に。しかし5/28の段階ではなんとか持ちこたえているようにも見える。

T点近くからの遠望画像にもガス山は小さく写っている。

と,書いていたところ(5/29)に竹田氏からメール。大変な荒れ模様の中,画像も送られてきて,書いたとたんにこの項は the END となった。

今回はおよそ1ヶ月の命だったガス山クン,きっとまたどこかで会いたいね。河口右岸の地形変化を対岸から観察する 2022.07.10 2022.08.08 更新

観察概略図石狩川河口右岸部は1940年代以降激しく浸食されて後退することがほぼ抑止されたものと考えられる。導流提着工(1959年・昭和34年)の2年ほど前から砂丘上に波浪観測所が建設されて観測業務が営まれたようだ。観測業務はさほど長きにわたって行われたとは考えられないが,観測所跡に基礎コンクリートが遺構として残された。その砂丘は2020年代に入っても安定して残っていたから,少なくとも60年以上浸食されることなくあり続けてきたということを意味する。しかし2021年始めから突如として浸食され,砂丘の体をなさないほどに崩壊する。

ここではその地形変化を,対岸の左岸砂嘴先端から眺めた画像で追ってみる。眺める対象は,波浪観察所跡を中心とするその近辺である。

左岸砂嘴の形状そのものが常に変動しているために,観察(=撮影)点は毎回異なる。上の概略図に,2020.06.08の観察点と2021.04.06の観察点を例示した。これで分かるように,波浪観測所跡の位置とその背後にある北石狩衛生センターとの相対的な位置関係(角度,距離)は毎回異なることを了承していただきたい。

波浪観測所遺構の変化に合わせ,次の3つの区分に分けて表示する。

遺構位置 現地での確認 Ⅰ 砂丘安定期 砂丘上 2014.11.05, 2019.06.08 Ⅱ 砂丘のほぼ半分が崩落 崖下に転落 2021.04.15, 2021.06.03 Ⅲ 砂丘のほぼ全部が壊滅 海中/砂中に埋没 2021.12.03, 2022.08.05 (new)

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

2022.07.10 記

ずっとあたためてきた企画ではありますが,なかなか面倒くさくて踏み切ることができませんでした。

とりあえず今日,こうしてあからさまにしたからにはそれなりに充実させていかなければダメでしょう。

過去に撮った膨大な画像との格闘が続くことになります。

時に,見つかった新たな画像が加わったり,ダミダコリャと思われる画像が撤去されることになったり,さまざまな経緯を辿るかもしれないということを,あらかじめお断りしておきます。

2022.07.15 追記

Ⅱ期後半からⅢ期にかけてズームアップ画像で確認

a - 2021.10.09

b - 2021.11.11

c - 2021.12.08

d - 2022.03.23

e - 2022.08.04

a では遺構は汀線から離れていたが,b では汀線が迫ってきているのが確認できる。

c その後背後の砂丘が浸食され,対岸から確認できたのは d が最後だった。

2022.08.08 追記 (new) 関連⇒Topics

e 遺構のコンクリート基礎は壊滅後すぐに砂上の部分と海中の部分に分離した模様。

海中の黒い部分は潮位の変動で時に海面上に姿を現すことがあったが,砂上の白い部分は砂の堆積により埋没しほとんど確認不能となっていた。それが8/4,左岸からの遠望で海中の部分のみならず砂上の部分も確認された。海が荒れて被さっていた砂が持ち去られたのだろう。翌8/5,現地で確認した画像は上の区分表に載せてある。砂嘴先端の離れ小島 2022.09.02 2022.10.18 更新 砂嘴先端沖合に離れ小島が現れるのは必ずしも珍しいことではない。毎年のように一度や二度は現れる。

大きな川の河口部の海面下には河口テラスと呼ばれる浅瀬が発達することが多い。上流から運ばれてきた土砂が,急に流速の衰える河口部に堆積し水深を浅くする。河口の両岸からさらに堆砂が進み陸地化すると河口砂州と呼ばれる地形が形成される。やがて両側からの砂州が繋がって河口を塞いでしまうという困った現象も稀に起きるらしい。

石狩川の場合,海に並行してきた流れが河口部で急に左折して海に流出するので,河口部の流れの中心は川の中心ではなく著しく右岸寄りになる。結果,石狩川の河口テラスは左岸砂嘴先端付近から対岸方向へと伸びるように形成される。この浅瀬に沿って海の波が砕け,ほぼ直線的に波立っている情景がしばしば観察される。ただし河口テラスの位置や形状,大きさは海や川の動きにより絶えず変化している。砂嘴の汀線形状の変化と同じことがいえる。

この河口テラス上にさらに堆砂が進むと砂嘴が伸びたり,時には離れ小島となって出現するものと考えられる。

ここでは,2021年10月と,2022年8月に出現した離れ小島を眺めてみることにする。

一方2022年8/30の島は,砂嘴から5,60m離れていてどうあがいても渡ることは不能。さまざまな角度から撮った画像の背景物との関係からおおよその位置は推定可能だが,形状や大きさを捉えることは難しい。

島の位置・形状図_A2021年には5月にも島が確認されたが10日ほどで砂嘴の拡がりに吸収された。

2021年10月の島は砂嘴先端からたかだか5mほどしか離れておらず,島というより砂嘴先端が地続きで伸び出して,首に当たる部分の標高が低くて海面下となっている状態,とも考えられる。

島を見たら無性に渡りたくなる私は,10/9にはなんとか自制したものの翌10/10無謀にも島に渡り,本土に戻る海峡で海中にコケて悲惨な目にあった。

8月は15,16日に大雨があって石狩川もかなり増水,土砂を押し流してきたであろうこととの因果関係があるかもしれない。8/24にも浜を歩いたのだが島は確認できなかった。この日は8/30に比べ潮位が40cmほど高く大時化だったことにもよるだろう。

なおまた島の位置・形状図だけでも,それぞれの時点での河口テラスの伸びる方向が一定していないことが分かる。

2021年10月

2021.10.09a

2021.10.09b

2021.10.10a

2021.10.10b2021.10.10 b は,島に渡り,振り返って島から本土を望む。悲劇はこの直後に起きる。 2022年8月

2022.08.30a

2022.08.30b

2022.08.30c

2022.08.30d

2022.09.012022.09.01 は,知津狩川河口に架かる知津狩新橋の真ん中から眺めた画像。島の位置(中心)は,8/30に推定した位置にぴったりと重なる。

9/3 15:00

9/4 13:40

9/4 14:332022.09.03 知津狩新橋から。島が見えない。9/2海はかなり時化たので削り飛ばされてしまったのだろうか?

2022.09.04 潮位の下がったころを見計らって行ってみると,なんとか島を確認できる。14:33のズームアップ。

砂嘴先端が鋭く伸びて島まで繋がった。そして消えた。

島の形状図_B

9/9

9/10

9/11

9/12

9/162022.09.09 砂嘴の先端が島方向に鋭く伸び出していた。島まであと10mそこそこか。⇒Topics

2022.09.10,11 知津狩新橋から眺める。先端は着実に伸び続けているようだ。

2022.09.12 先端は島まで到達していた。(形状図参照) ⇒Topics

2022.09.16 先端の伸び出しはあっけなく消えていた。⇒Topics

その後の9月中の動きは Topics 10/2版・左岸砂嘴先端の動きを追うを参照されたい。

私にはついに再び島を見ることはできなかった。ただし,9/28には島を見た方もいたことは確かである。

そして10月,砂嘴先端沖合では思わぬ展開が・・・

2022.10.02 海は荒れ気味。依然として先端からは島を確認することができなかった。

2022.10.08 8/30に確認し9/12には砂嘴に繋がり陸地化した島とは明らかに異なる方角に島が僅かに浮上。

同日右岸・知津狩新橋から眺めると,島の位置が9/1時点より遥かに先端から離れていることが分かる。

2022.10.09 知津狩新橋からの眺望では,新たな島は大きく,長く,浮き出ていた。しかも2つに分かれているようだ。

2022.10.11,12 二日続けて眺望したが,あいにく両日とも海はかなり時化気味。

島があると思われるあたりの浅瀬では波が砕けて白く泡立っているが島を視認することは無理だった。

砂嘴先端は2019年秋からの激しい浸食により大きく後退している。2022.10.16 べた凪。砂嘴先端から沖合の島をはっきりと確認。二つの島はやや離れているようだ。

さまざまな角度から撮ったこの日の画像から,背景画像との関係を基に推定した島の位置を右の形状図に示す。ただし,かなり大雑把な推定であることをお断りしておく。

画像の日付にあるⒶ,Ⓑは,形状図中のコメントにあるように右岸の2点から島方向を眺めた画像であることを示す。それら以外はすべて,左岸砂嘴先端を歩いた際さまざまなポイントから島を捉えた画像である。

島の形状図_C

形状図の中におよそ4年前,2018.11.18 実測の汀線(参照⇒砂嘴先端2018)を参考のために示した。

現在遠く離れた沖合に見える島は2つとも,当時は砂嘴の陸地の中だったということが分かる。

[オマケの初公開] 9/27,立派なカメラも持つ画家のBさんに捉えられていた,波打際を歩く私。自分の姿など絶対に出さない(イラスト以外)ぞと思っていたのに,80歳を目前になりふり構わなくなっている自分を感じる。あるいは,認知機能の問題なのだろうか?

そしてとうとう島は砂嘴(本土)に繋がった!

島の形状図_D は C の10/16の汀線軌跡に加えて,その後歩いた 10/26,10/31,11/1,11/6 の砂嘴先端の汀線軌跡を描き加えてある。

10/16には遥か沖合に離れていた島が,10/26には手に取るような位置に接近していた。といっても本土との間には幅5m以上の深そうな海峡?。とても渡れないので島の形状軌跡は得られない。

しかし10/31,ついに繋がっていた。形を変えつつも,11/6現在まだ繋がっている。

島の形状図_D日付の下の”潮位”は,石狩新港における値。かつ画像を得た時間帯でのおおよその値である。

画像の各日の左側2枚はいずれも知津狩新橋からの遠望である。可能な限り同じ角度で捉えてトリミングしている。

右2ないし3枚は砂嘴先端から島を見た画像で,10/26のみは島は本土から離れているが,他は繋がっている。2022.10.26

潮位:-15cm

Topics 早朝けあらしを追って知津狩新橋へ。前回10/16にくらべて島が思い切り近づいてきている様子。

高気圧ともあいまって潮位は思い切り下がっている。10時ころから砂嘴へ。島は近づいているが本土との間には抜き差しならぬ海峡が。幅は5m以上あって流れもあり,見るからに深そう。さすがに渡るのはコワイ。2022.10.31

潮位:0cm

Topics 知津狩新橋から遠望。予想に反して,間違いなく島が本土に繋がっている。引き返して砂嘴へ。

繋がった島を歩く。残念ながら短靴。波打際ぎりぎりには歩けない。2022.11.01

潮位:0cm

前日に続き知津狩新橋。これ以上ないだろうというくらいのべた凪。本土と島の接続部分もくっきり。当然砂嘴へ。

長靴を用意して行ったおかげでビチャビチャ波打際を歩いたせいか,島は昨日より大きくなっている。

標高と潮位との関係で一部海面下に水没し,そのため見かけ上いくつかの島に分かれていることもある。2022.11.02

潮位:15cm

前々日,前日と島が繋がったのでこの日も知津狩新橋から遠望。

しかし前日まで穏やかだった海はこの日朝から荒れ始める。

島は存在するが本土との間は切れていて渡れそうもない。

砂嘴を歩くのは諦める。2022.11.06

潮位:15cm

10/2からの時化模様は継続していたので諦めながらも知津狩新橋から遠望。

島は短くなったようだが本土に繋がっているではないか。左岸へ引き返し砂嘴を歩く。

この数日の海の荒れにより右,つまり川側へとかなり押し動かされ,かつ小さくなっていることが地形図から分かる。ただし大きさについてはその時々の潮位の影響を受けることを勘案する必要がある。2022.11.07

潮位:0cm

11/6に続いてこの日も知津狩新橋から遠望。

まだ波立っているが前日よりも海は穏やか。

潮位も低く繋がった島は明瞭。明らかに広がっている。

しかし時間がとれなくて砂嘴は歩けず。

浜崖が前進する予兆なのか? 2022.11.30 2022.11.30 更新 石狩川左岸の河口砂嘴は矢臼場のあたりを基点(付け根)として,石狩川と石狩湾(日本海)に挟まれる形でほぼ真っ直ぐに伸びていて,その長さはおよそ4kmに及ぶ。

私が日ごろ注目して調査しているのはそのうちの先端=はまなすの丘公園部分,言い換えると海浜植物保護区の河口地区部分で,ここではその海に面した浜崖の状況および浜崖下への植生の進出について観察する。長さは現時点で約1.4kmである。

なおその範囲から外れるが,河口地区南端線から約400m南西のマウニの丘近辺にも触れることがあるかもしれない。

その一方で,この数年継続的に浸食の危機に晒されていて,植生の進出がままならない状況にある砂嘴先端部分から中道の突き当り(T点)近辺までの約400mは当面除外する。

はまなすの丘公園部分の浜崖は,2018年から2019年にかけての冬季に多くの箇所で浸食された。⇒砂嘴先端2018

対象部分全体図①

A図

B図全体図は縮尺が小さいのでふたつの部分に分けて拡大したのがA図,B図である。

ここで黒線は Google earth 背景図から得られた2021.07.09時点での浜崖のラインで現在も変化がないものと思われる。

緑線は今年(2022年)8月24,30日に崖下に進出した植生の縁を辿って得られたラインで,長さ約1km。

水色線は参考のための10/26の汀線ラインである。

先端部分を除くとその後,T点近傍では,2021年2月,2022年1月に小規模ながら浜崖までの浸食を受け,崖下に進出していた植生は波にさらわれた。

またマウニの丘近辺については,2019年暮,2020年暮に一部の浜崖を浸食された。

しかしながら観察対象の部分についていえば,2019年春から現時点(2022年11月)まで3年半に及んで浜崖の浸食は認められない。その結果崖下の堆砂に植生が進出,その植生がさらに飛砂を捉えて高くなり,やがて崖とほとんど同じ高さになって崖上から崖下まで緑の植生が繋がることになる。

Topics 2022.08.20版に連続して植生に被われた浜崖下景観画像をアップしてあるので参照されたい。

植生が崖上から不連続な部分が5,6ヶ所認められる。

崖下に進出した植生の幅は,最大で15mほど。

2008年から継続して浜崖を観察し続けてきて,浜崖とは浸食されて後退するもの,と認識してきたが,このまま推移すれば浜崖が前進する予兆なのかもしれない。甘い,かな?

いずれにしてもこの項目はまだ続かざるを得ない。

汀線ラインは通常平坦ではなく凹凸を繰り返している。いま注目するのはその凹部。凹部では強い離岸流が発生していると思われる。12/6 の汀線軌跡から (12/12 追記)

凹凸の出入り(振幅)が大きくなるほど凹部は浜崖に接近し,進出していた植生域を剥ぎ取り,場合によっては浜崖そのものを浸食する。その初期症状として前浜の汀段(バーム)がほぼ垂直に削られミニ崖が生成されると危険信号と考えられる。

10/26の段階では対象部分にミニ崖は認められなかったが,12/6には汀線凹部の中の2ヶ所でミニ崖(浸食)が認められた。凹部_a,および凹部_bである。どちらの浸食もまだ,崖下に進出した植生域まで達していないが今後注意して見守る必要がある。なお,凹部_bの部分にはモンスター流木Tが居座っている。

河口右岸の浸食続く 2023.04.17 関連ページ 2023.04.17 更新 河口右岸の動きの項で,石狩川河口右岸,とりわけ来札水制工から河口導流堤のつけ根に当たる第二突堤までの間が近年(2022年春まで)激しく浸食され続けている様子を示した。

下左に昨年4月から今年4月への汀線変化図を示す。浸食傾向はその後も衰えず,2023年4月の汀線は2022年4月の汀線より全体におよそ20m後退している。2022年4月の浜崖のラインないしそれよりもさらに後ろになっている。

汀線変化図

2022.04.12-a

2022.04.12-b

2023.04.11-a

2023.04.11-b右4枚は,昨年(2022)と今年(2023),第二突堤を眺めた画像である。

第二突堤はテトラポットにより構成されている。2021年夏(2021.06.03-a)まではテトラポットにナンバリングされていることに気づかなかった。浸食されて剥き出しになるテトラポットが増えてきて,つけ根に近いテトラポットには861番以降に番号がふられていることが2021年暮(2021.12.03-b)に判明。何番までのテトラポットが露わになったかで浸食の進み方が分かる。

(a) は道路脇に立てられたポールと,861番のテトラポットを示し,浸食状況を比較できる。

(b) はさらにつけ根に接近。2022年4月では862番まで,2023年4月では865番までのテトラポットが露わになっていたことが分かる。

護岸されていない河口右岸がこれだけ浸食されているということは,より先端にある河口導流堤への波浪の負荷も相当厳しいものと思われ,近年その痛みが激しいこともうなずける。

翻って,左岸砂嘴先端部分の地形変化にもなんらかの形で連動しているに違いない。

それはさておき3,4月すでに合わせて7回もこの辺りに足を運んでいる。それというのも,波浪観測所跡の基礎コンクリート遺構と,第一突堤に会いたいがため。なのに3/11に波のまにまに第一突堤が見えたのみ。波浪観測所跡は昨年12/12以降海面下に姿を消してしまったようだ。(右岸の異変)